Le Pont Valentré d’Andorre : un point d’histoire élucidé

Michel KREMPPER, AFPT Groupe Ponts

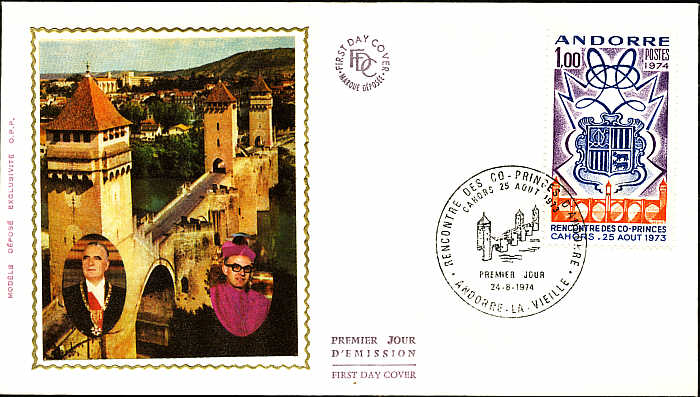

Timbre-poste Andorre Poste française YT 239

Le 24 août 1974 la Poste andorrane émettait un timbre surprenant. D’une faciale de 1 franc, gravé en taille-douce et dentelé 13, il est illustré de l’écu de ce territoire surmontant un magnifique pont, dessiné de profil. L’ouvrage a tout du Pont Valentré de Cahors. Et en effet, c’est bien de ce pont dont il s’agit. Le texte du bas du timbre le confirme. Celui-ci indique en outre une date : le 25 août 1973 et mentionne un événement : une rencontre de coprinces tenue ce jour là. La surprise vient du lieu et suscite questions : pourquoi Andorre à Cahors, et pourquoi la confidentialité de cette réunion, restée quasi-secrète pendant un an, jusqu’à l’émission du timbre-poste ? Au demeurant qui ont été ces coprinces ?

La célébration des 700 ans du Pont Valentré, en juin 2008, nous a donné envie d’en savoir plus. Mais la recherche n’a pas été facile. Si les protagonistes directs de la rencontre ont pu être identifiés facilement, l’absence de tout article de presse et l’impossibilité d’accéder aux archives non-encore publiques obligeaient à trouver des témoins fiables. Nous livrons ici le résultat de cette enquête étonnement laborieuse mais finalement intéressante.

Mais d’abord, comprenons le contexte de l’émission du timbre-poste.

Chacun connaît ce

petit Etat pyrénéen situé entre l’Espagne

et la

France,

appelé Andorra en

catalan, sa

langue officielle, et aussi Principauté d’Andorre (Principat d'Andorra )

dans les usages officiels. La splendeur de son environnement naturel,

inséré dans trois vallées d’altitude de même que la qualité de ses

ressources touristiques sont également renommées. Quant à eux, les

philatélistes apprécient ses émissions postales de timbres et d’entiers,

particulièrement soignées. D’autant que deux Postes desservent le

territoire : la française et l’espagnole.

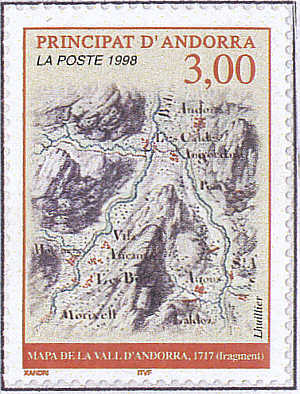

Les Vallées d’ Andorre Carte de 1717 Poste française YT 508

En revanche, ses institutions – totalement originales - sont moins bien connues. Pourtant leur origine remonte au règne de Charlemagne. Fort longtemps, elles ont été régies par un système unique : le paréage, mis en place après de longues luttes entre seigneurs voisins. Ainsi, par ce contrat de droit féodal, prorogé jusqu’en plein 20ème siècle, le trône andorran fut concédé à deux coprinces : l'évêque catalan d’Urgell et le comte de Foix, avant d’être transmis au roi de France et du Béarn puis au chef de l'État français.

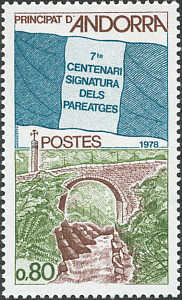

7ème

Centenaire de la signature des paréages

T-P Andorre Poste espagnole YT 110

Il faut attendre le 14 mars 1993 pour qu’une première Constitution de l'Andorre soit adoptée. Elle le sera par référendum. Cette Loi fondamentale a fait du régime une co-principauté parlementaire, dans une semi-continuité avec le paréage de 1278.

Triptyque du 1er anniversaire de la Constitution

Andorre Poste française YT 442-3

Ainsi, les Coprinces restent, « conjointement et de manière indivise, le chef de l’État de la Principauté et en incarnent la plus haute représentation ». Comme antérieurement, ces fonctions sont, de droit, occupées par :

![]() l’Evêque d’Urgell

( La Seu d’Urgell -

Catalogne /

Espagne),

d’une part,

l’Evêque d’Urgell

( La Seu d’Urgell -

Catalogne /

Espagne),

d’une part,

![]() le président de la République française, « héritier » du comte de

Foix

(département de l’Ariège) et des successifs rois de

France et

du Béarn, d’autre part.

le président de la République française, « héritier » du comte de

Foix

(département de l’Ariège) et des successifs rois de

France et

du Béarn, d’autre part.

Auparavant, ceux-ci déléguaient leurs pouvoirs à deux viguiers : le viguier épiscopal et le viguier français. Le viguier français, magistrat et chef militaire étant responsable de l’ordre public. Depuis 1981, le Coprince français nommait à ce poste, un membre du pouvoir judiciaire français, issu de l'autorité judiciaire. Et depuis 1988, le viguier épiscopal se faisait remplacer par un magistrat espagnol.

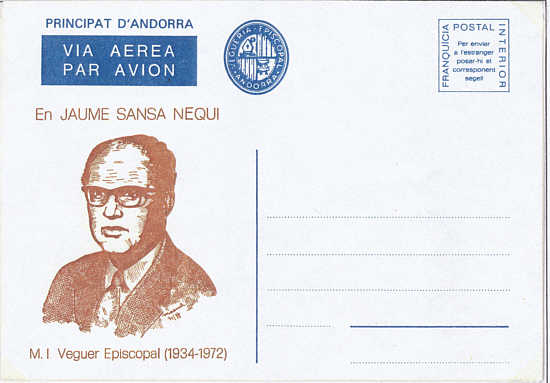

Aérogramme,

Andorre Poste espagnole, effigie d’un Viguier Episcopal

(

on ne connaît pas d’équivalent du côté de la Poste française)

Toutefois, avec la

Constitution est apparu un Premier Ministre, issu du Conseil des Vallées

composé de 28 membres, eux-mêmes élus par les 7 paroisses de la

Principauté, à raison de 4 conseillers par paroisse. Les institutions

judiciaires ont acquis leur autonomie. Le Principat a accédé à la

souveraineté internationale et est entré à l’ONU. Il dispose donc

d’Ambassades, dont l’une à Paris et une autre à Bruxelles auprès de

l’Union Européenne, dont il n’est pas membre.

La rencontre de 1973 entre les Coprinces

Pourtant malgré l’ancienneté du Principat, ce n’est qu’en 1967 qu’on

voit, pour la première fois depuis le

Moyen-âge,

un coprince français se rendre en Andorre ! Il s’agit du Président

Charles de Gaulle, à qui la population réserve alors un accueil

chaleureux.

Le

Président Charles De Gaulle Coprince d’Andorre (1959 – 1969)

Triptyque Andorre Poste espagnole YT 349 A

Et lorsque une Rencontre des coprinces a lieu en 1973, c’est une autre

grande première depuis le XIIèmè siècle ! Elle réuni Mgr Joan Martí i

Alanis côté catalan et le Président

Georges Pompidou

côté français.

Le

Président Georges Pompidou, Coprince d’Andorre (1969 – 1974)

T-P Andorre Poste française YT 249

Il était en effet temps que des changements interviennent. Depuis la Seconde Guerre Mondiale, le petit Etat pyrénéen est engagé dans une évolution accélérée : sa population croît rapidement, de même que ses capacités d’accueil touristique ; ses habitants bénéficient d’un statut fiscal particulier, qui pose problème comme dans d’autres paradis fiscaux . La place d’Andorre vis-à-vis des institutions européennes fait aussi question : des Andorrans mettent en cause le droit de la France à représenter internationalement le Principat. Reste également en débat le statut de la radio privée "Aqui Andorra", très écoutée dans le Sud et que la France, à l’époque soucieuse du monopole de l’ORTF, était allée jusqu’à brouiller.

Autours du Principat, le monde change aussi rapidement : en Espagne, la dictature du Général Franco connaît ses derniers jours ( le Caudillo mourra en 1975 et laissera sa place au Roi Juan Carlos et à la démocratie parlementaire). L’Eglise catholique, suite à son Concile Vatican II pousse ses pasteurs –et donc ses évêques- à se soucier davantage d’évangélisation que de prorogations de privilèges temporels moyenâgeux. La France, sitôt instaurée la Vème République et sortie des guerres coloniales, connaît la crise de 1968.

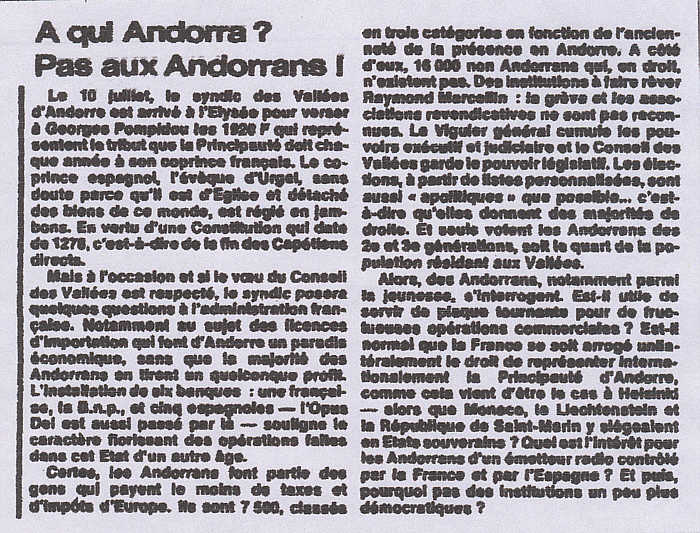

La presse se fait l’écho des différents problèmes de l’Andorre que le caractère moyenâgeux des institutions ne permet pas de discuter publiquement et démocratiquement dans un cadre institutionnel. Des journaux d’opinion, souvent contestataires, mettent en cause l’archaïsme d’un système qui, par exemple, conduit le 10 juillet 1973 le syndic des Vallées d’Andorre à verser « royalement » au Président Pompidou son tribu annuel de 1920 F et à régler celui du coprince espagnol … en jambons !

Journal

l’Unité du vendredi 13 juillet 1973

Une rencontre au sommet devient nécessaire : c’est ce que considèrent les deux Viguiers français et espagnols, l’ampleur des sujets dépassant leur compétence. Elle sera organisée le 25 août 1973, dans la plus grande discrétion, à l’Evêché de Cahors, comme nous l’avons appris dans notre enquête. Mais pourquoi à Cahors plutôt que dans l’une des nombreuses résidences des Présidents de la République française ? Et pourquoi ce lieu d’ Eglise et pas un bâtiment administratif, une Préfecture par exemple?

Cathédrale et Evêché de Cahors, Carte Postale des années 70

Noter la présence sur le

parking de Citroën DS ( à l’époque voiture officielle des Présidents

français)

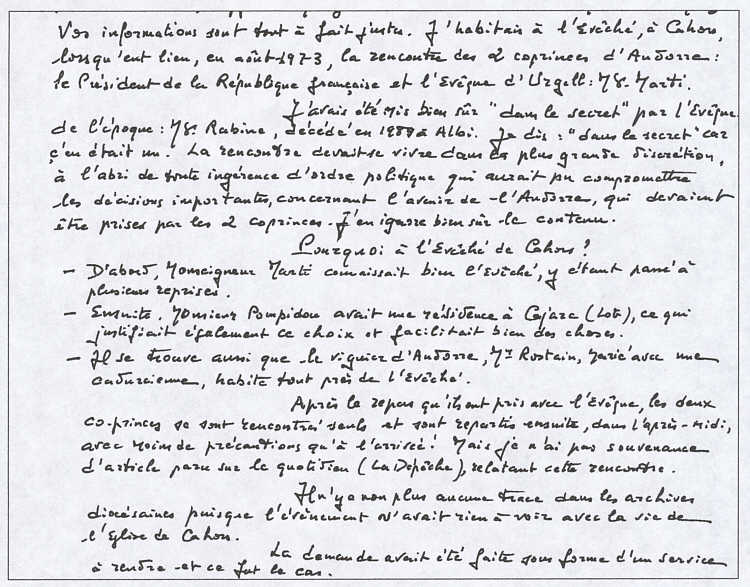

En l’absence de tout document écrit, les archives de la Présidence française restant inaccessibles à ce jour, il a fallu se mettre en quête de témoins pour répondre à ces deux questions. Dans cette enquête personnelle, l’un d’eux, bien placé - à l’époque des faits Vicaire Général du Diocèse et habitant l’Evêché de Cahors - Mgr J… G… a bien voulu apporter par lettre ses informations. En voici l’extrait principal :

Fac-simili

d’un extrait de la lettre de Mgr J. G. à l’auteur de cet article

« Vos informations sont tout à fait justes. J’habitais à l’Evêché, à Cahors, lorsqu’ eut lieu en août 1973 la rencontre des 2 coprinces …….. »

« J’avais été mis bien sûr « dans le secret » par l’Evêque de l’époque : Mgr Rabine, décédé en 1989 à Albi. Je dis « dans le secret » car c’en était un. La rencontre devait se faire dans la plus grande discrétion, à l’abri de toute ingérence d’ordre politique qui aurait pu compromettre les décisions importantes, concernant l’avenir de l’Andorre, qui devaient être prises par les 2 coprinces. J’en ignore bien sûr le contenu… »

Pourquoi à l’Evêché de Cahors ? Ce premier témoin direct donne trois raisons . La seconde était jusqu’à présent bien connue, de même que le goût du Président Pompidou pour le vin de Cahors ! Mais la première, ni surtout la troisième l’étaient beaucoup moins. Citons les :

« - D’abord, Mgr Marti, coprince catalan connaissait bien les lieux, y étant passé à plusieurs reprises.

- Ensuite Mr Pompidou

avait une résidence à Cajarc ( Lot), ce qui justifiait également ce

choix et facilitait bien des choses.

- Il se trouve aussi que le Viguier d’Andorre, Mr Rostain, marié avec

une cadurcienne, habite tout près de l’Evêché… »

Cette troisième raison s’avère avoir été déterminante. Une vérification dans la liste des Viguiers français, mise à notre disposition par les autorités d’Andorre , confirme tout d’abord qu’un Claude-François Rostain avait bien pris cette fonction de Viguier le 11 décembre 1972, pour la conserver jusqu’en 1977. Pour l’anecdote, il nous dira par la suite que son grand-oncle, Charles Romeu avait occupé le même poste de 1887 à 1893.

Nous avons aussi pu le vérifier directement auprès de lui : c’est bien Mr. Rostain qui, par sa fonction et ses attaches directes avec le Lot, avec Cahors et son Evêque de l’époque, fut le maître d’œuvre principal de la réunion . Notons qu’après sa retraite, il siégea d’ailleurs au Conseil Municipal de la ville.

En dépit de l’ancienneté des faits, cet homme-clé, aujourd’hui Inspecteur Général honoraire de l’Administration a, en effet, pu être contacté. Son précieux témoignage l’a confirmé : pour les deux parties, il importait qu’aucune d’entre elle ne puisse affirmer une préséance quelconque. Il était donc impossible que le coprince catalan fut reçu dans un Palais de la République française : pour l’Evêque d’Urgell, l’Elysée était absolument exclu de même que d’autres propriétés présidentielles, telles le Fort de Brégançon, résidence d’été des Présidents français dans le Var. D’autant que le secret devait être de mise. Le choix du Lot convenant parfaitement aux deux coprinces, on pouvait imaginer une réunion à la Préfecture. Ce lieu fut aussi écarté pour les mêmes motifs. Ancien Ambassadeur de France en Afrique, le Viguier français suggéra alors fort diplomatiquement un « terrain neutre » : l’Evêché, proche de son domicile cadurcien … et aussi de la Préfecture. Ce que Mgr Rabine, responsable du Diocèse, accepta à titre de service rendu.

Ainsi, le matin du 25 août se tint une réunion de travail rassemblant les deux Coprinces et les deux Viguiers. On saura par la suite qu’elle engagea de façon décisive le processus qui, bien après, allait enfin aboutir à doter Andorre d’institutions de son siècle.

La lettre ci-dessus en fac-simili ajoute :

« Après le repas pris avec l’Evêque, les deux coprinces se sont rencontrés seuls et sont repartis ensuite, avec moins de précautions qu’à l’arrivé ! Mais je n’ai pas souvenance d’article paru dans le quotidien la Dépêche. Il n’y a pas non plus trace dans les archives diocésaines puisque l’événement n’avait rien à voir avec la vie de l’Eglise de Cahors. La demande avait été faite sous la forme d’un service à rendre et ce fut le cas. »

C’est donc dans ces conditions qu’il a fallu attendre le 24 août 1974

et l’émission du timbre-poste commémoratif de son premier anniversaire,

pour que cette rencontre, réellement historique, soit connue du grand

public ! Il est vrai qu’à cette époque les responsables politiques

avaient, moins qu’aujourd’hui, la hantise de la « communication ». Il

est vrai aussi qu’à cet égard, Georges Pompidou a laissé le souvenir

d’un Président de la République parfaitement discret … et néanmoins

efficace.

Enveloppe FDC Cachet Premier Jour 24 8 1974

Retour sur le timbre-poste du 24 août 1974

Avant de conclure, il est intéressant de comparer le commémoratif de la Rencontre avec une autre figurine postale d’Andorre, également illustrée des armoiries de la Principauté.

Vignette

postale d’un PAP récent du Principat d’Andorra

Leur mise en parallèle permet de mettre en évidence la double fonction de la représentation du Pont Valentré dans notre émission d’Andorre ;

![]() Emblématique d’abord, car cet ouvrage unique en Europe sert d’ « image

de marque » à la ville de Cahors et permet son identification immédiate.

Ses arches « gothiques » en arc-brisé et ses trois tours carrées sont

bien valorisées par la vue de face qui souligne la puissance de son

architecture exceptionnelle. Le pont Valentré illustre donc parfaitement

le lieu de la rencontre.

Emblématique d’abord, car cet ouvrage unique en Europe sert d’ « image

de marque » à la ville de Cahors et permet son identification immédiate.

Ses arches « gothiques » en arc-brisé et ses trois tours carrées sont

bien valorisées par la vue de face qui souligne la puissance de son

architecture exceptionnelle. Le pont Valentré illustre donc parfaitement

le lieu de la rencontre.

![]() L’utilisation de cette image a aussi cependant un rôle symbolique

qu’elle rempli bien: sur le commémoratif, le pont est positionné sous

l’écu. En lieu et place de la devise du Principat : « Virtus Unita

Fortior » que l’on trouve normalement dans les armoiries andorranes.

L’utilisation de cette image a aussi cependant un rôle symbolique

qu’elle rempli bien: sur le commémoratif, le pont est positionné sous

l’écu. En lieu et place de la devise du Principat : « Virtus Unita

Fortior » que l’on trouve normalement dans les armoiries andorranes.

L’unité de vue entre les participants de la rencontre des coprinces : en fin de compte, c’est ce qu’exprime symboliquement et fortement le Pont Valentré d’Andorre, à l’instar de tous les ponts qui, universellement, sont avant tout liens entre les hommes.

C’est ce que confirmera un autre timbre andorran, émis pour les 700 ans de la signature du Traité des Paréages qui donnèrent lieu à une autre rencontre de coprinces, cette fois plus solennelle et tenue sur place dans le Principat . Timbre-poste donc cette fois fort logiquement illustré d’un pont d’Andorre, en l’occurrence celui des Escalls construit sur la rivière Valira.

7ème Centenaire du Traité des Paréages

T-P Andorre Poste française YT 268

MK/ 29 août 2008