AQUEDUCS et PONTS-AQUEDUCS-

Michel Krempper-

Article paru dans l'Echo de la la Timbrologie, septembre et octobre 2010

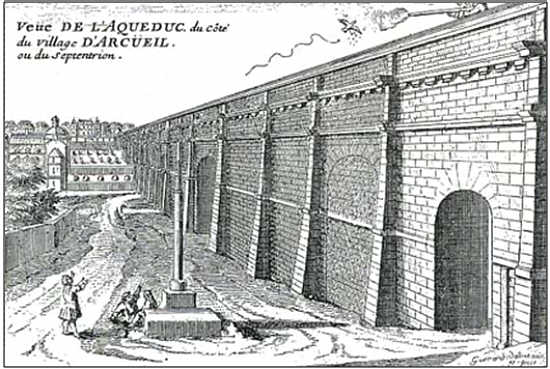

L’émission, le 27 septembre prochain,

du timbre-poste dédié au pont-aqueduc d’Arcueil-Cachan (FIG. 1) est

l’occasion de présenter un type de ponts particulièrement intéressant

par les nombreuses réalisations architecturales auquel il a donné lieu

et ce, depuis la plus Haute Antiquité. Aperçu d’un thème philatélique et

cartophile à part entière.

![]() 1

1

![]() 2

2

![]() 3

3

![]() 4

4

Au

sens strict du terme, un aqueduc est un ouvrage destiné à l'adduction

d'eau pour la consommation d'une ville. Mais d’autres ouvrages, destinés

à l’irrigation reçoivent parfois également cette appellation

(FIG. 2

et 3). Le mot aqueduc vient du

latin aquæductus, de

aqua (« eau ») et de

ductus (dérivé de

ducere, « conduire »).

Les aqueducs anciens utilisaient la simpleforce de la gravitation pour

acheminer l'eau:

il suffisait de donner une légère pente aux conduites pour que l'eau

coule vers sa destination. Inconvénient : pour passer une colline, il

fallait soit la contourner, soit creuser un tunnel ou, pour passer une

vallée, utiliser un siphon ou construire un pont.

Les premiers systèmes d'alimentation en eau sont apparus probablement en

même temps que les premiers habitats urbains situés loin des rivières.

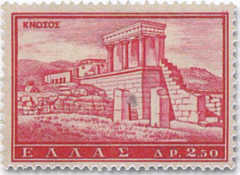

Cela a été le cas, par exemple, pour alimenter la ville de Cnossos en

Crète, au milieu du deuxième millénaire avant J.-C. (FIG. 4).

Ce sont d'abord de simples conduits ou tuyaux permettant d'amener l'eau

(FIG. 5). Puis, les aqueducs vont se développer au fur et à mesure des

progrès techniques permettant la construction de véritables ouvrages

d'art :

• tunnels permettant aux canaux de franchir des hauteurs de collines

importantes ;

• tranchées faites dans des collines quand la hauteur de ces dernières

n'est pas trop importante ;

• siphons inversés pour passer des vallons conséquents avec mise en

charge des conduites ;

• ponts-aqueducs nécessaires pour franchir des

vallons ou des bras de mer en conservant une pente constante.

![]() 5

5

![]() 6

6

![]() 7

7

La

Bible raconte le creusement de tunnels dans les aménagements

hydrauliques faits par les Hébreux pour l'alimentation en eau de la

ville forteresse de Megiddo. Elle décrit aussi les aménagements de la

source de Gihon dirigés par Ezéchias avec un tunnel pour alimenter le

bassin de Silwan, à Jérusalem en 700 av. J.-C, afin d'assurer la défense

de la ville contre Sennachérib.

(FIG.6)

Le même Sennachérib a fait construire un aqueduc pour alimenter la ville de Ninive et comportant un pont-aqueduc de 280 mètres de longueur à Erwan, le plus ancien connu. Cette technique a été utilisée par les Phéniciens pour amener de l'eau douce du Kasimieh à Tyr. Des Phéniciens, elle est transmise aux Grecs (FIG.7) et aux Étrusques, puis aux Romains.

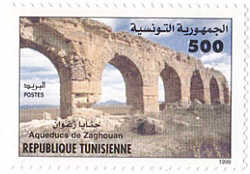

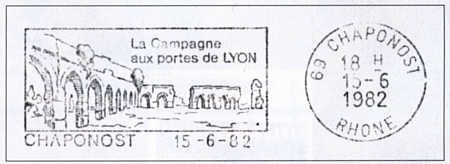

Ces derniers sont passés maîtres dans ces équipements que l’on retrouve

dans tout le Bassin Méditerranéen. Beaucoup de leurs réalisations

magistrales ont été ruinés lors des invasions « barbares ». Tels

l’aqueduc de Claude à Rome édifié vers l’an 50 (FIG.8

et 9), celui de Zaghouan

long de 100 km dans ce qui est à présent la Tunisie (FIG.

10 et 11)

ou encore celui de Chaponost qui alimentait Lugdunum,

métropole de la Gaule, aujourd’hui Lyon (FIG.12).

![]() 8

8

![]() 9

9

![]() 11

11

![]() 10

10

![]() 12

12

![]() 13

13

![]() 14

14

Mais plusieurs ponts-aqueducs romains ont échappé aux destructions et survécu jusqu’à nos jours (FIG. 13). A l’instar de celui de Ségovie, haut de 29 mètres avec une double rangée d’arches sur 128 piliers appareillés sans mortier (FIG.14), la plupart ont été classés par l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité (FIG.15 et 16). En France, le Pont du Gard est le plus remarquable. Ses arcs plein-cintre sont caractéristiques. Haut de 48,8 m. il compte 3 étages de 6,11 et 35 arceaux, il est long de 275 m. au niveau supérieur. Sa figuration est devenu un des « must » de la philatélie françaises semi-moderne, bien que l’artiste, Henry Cheffer, ait usé de beaucoup de liberté puisque les dimensions et le nombre des arcades sont erronés : en effet sur son TP, il manque une arche sur deux au niveau supérieur (FIG. 17). Heureusement pour les puristes de la représentation des ouvrages d’art par le timbre, malheureusement pour les amoureux de la gravure, il existe d’autres émissions plus réalistes. (FIG.18 et 19).

![]() 15

15

![]() 16

16

![]() 17

17

![]() 18

18

![]() 19

19

La technique des ingénieurs-hydrauliciens romains a été transmise aux Arabes (FIG. 20 et FIG.21) puis reprise par les Turcs qui ont notamment laissé l’aqueduc d’Alger (FIG 22) ainsi que d’autres réalisations intéressantes dans les territoires de l’Empire ottoman comme la Grèce (FIG 23).

![]() 20

20

![]() 21

21

![]() 22

22

![]() 23

23

Au XVIIIème siècle, à

l’Age d’Or portugais, Lisbonne et ses alentours sont équipés d’un

important réseau long de 15 km, cartographié sur le bloc-feuillet

consacré à l’Aquaduto des Aqua Livres. Ouvrage à double fonction

d’adduction d’eau pour la capitale et d’irrigation des terres agricoles

environnantes

FIG24

![]() 24

24

![]() 25

25

![]() 26

26

L’Europe occidentale et le bassin méditerranéen n’ont n’a évidemment pas

le monopole de ce type d’ouvrage d’art. Par les Espagnols, les

techniques romaines ont été exportées au Mexique

(FIG.25) comme en témoigne le formidable aqueduc de Tepotzolan

(FIG.26) et dans le reste

de l’Amérique latine. A preuve, les ruines de la « Cité idéale »

construite par les Jésuites au

Paraguay. (FIG.

27).

On trouve naturellement aussi

des ouvrages « mixtes » jusqu’en Extrême-Orient. Somme toutes, la

gestion de l’eau n’est-elle pas un problème planétaire ? (FIG.

28 & 29)

![]() 27

27

FIG.28

![]() 29

29

Les aqueducs actuels

s'apparentent plutôt à des pipelines, sur le même modèle que les

oléoducs ou que les gazoducs : l'eau est mise en surpression par des

pompes, ce qui la propulse dans la conduite de métal, de section

circulaire. Ceci permet notamment de s'affranchir d'une partie des

accidents de terrain et à l'occasion d'envoyer l'eau à une altitude

supérieure à celle où elle est captée.

(FIG. 30).

![]() 30

30

Enfin, puisque certains

(notamment les anglais) les qualifient d’aqueduc, il faut aussi évoquer

les ponts-canal, c'est-à-dire des ouvrages destinés à permettre le

franchissement d’une brèche, généralement une rivière, par un canal

servant à la circulation des bateaux. On se contentera d’un exemple,

celui de Cysylite, chef d’œuvre d’archéologie industrielle du XVIIème

siècle bien illustré par le carnet de Grande-Bretagne.

(FIG 31).

Il existe de nombreuses autres émissions de

pont-canal,

sur timbres ou entiers postaux en France et à l’étranger.

![]() 31

31

Le PONT-AQUEDUC d'ARCUEIL- CACHAN

![]() 32

32

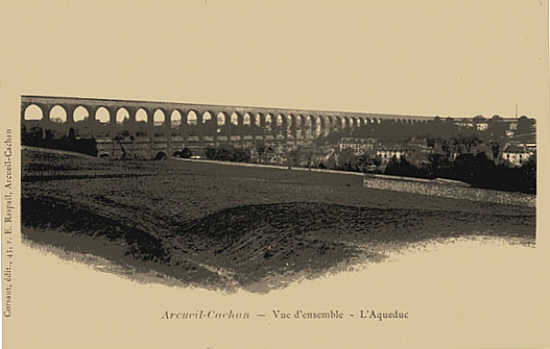

Cet ouvrage est d’abord remarquable de par son rôle dans l’approvisionnement en eau de la capitale : toujours en fonctionnement, il amène à Paris 145 000 m3 par jour. Il transporte les eaux de trois rivières bourguignonnes : la Vanne, le Loing et le Lunain qui parcourent plus de 100 km avant d'arriver au consommateur. A la limite des communes d’Arcueil et de Cachan, un éperon rétrécit en effet la vallée de la Bièvre, ce dont ont cherché à profiter les ingénieurs hydrauliciens qui ont choisi cet endroit pour que leurs aqueducs traversent la vallée.

L’autre aspect, exceptionnel, est que le Pont-aqueduc superpose en fait trois aqueducs différents.( FIG.32)

Premier réalisé :

l'aqueduc gallo-romain. Le développement de Lutèce, capitale des Parisii

avait très tôt posé le problème de son alimentation en eau potable, la

rive gauche de la Seine comportant peu de puits. A la fin du IIème

siècle après JC, les ingénieurs romains imaginent une solution

consistant à capter des sources situées sur le plateau de Longboyau,

près de Wissous. L’eau sera acheminée vers le centre de Lutèce par un

aqueduc d’environ 15 km, qui aboutira à proximité des thermes de Cluny,

que l’on bâtit à la même époque. Sur l’essentiel de son parcours, il est

formé d’un canal profond de 50 cm, recouvert de dalles et enterré,

suivant une pente régulière de 45 cm par kilomètre. Sa seule portion

visible se trouve entre les futures Arcueil et Cachan, où il franchit la

vallée de la Bièvre d’est en ouest en son point le plus étroit. La

galerie souterraine longe ensuite le versant ouest de la vallée,

traverse Arcueil, Gentilly, contourne la butte Montsouris et se dirige

vers Paris par la rue de la Tombe-Issoire. Elle aboutit à proximité des

Thermes, entre la rue des Ecoles et le boulevard Saint-Germain

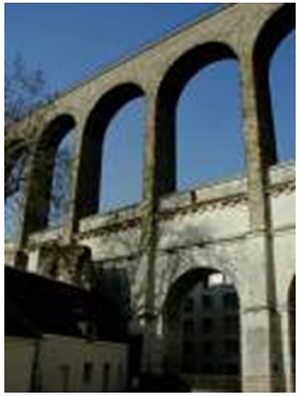

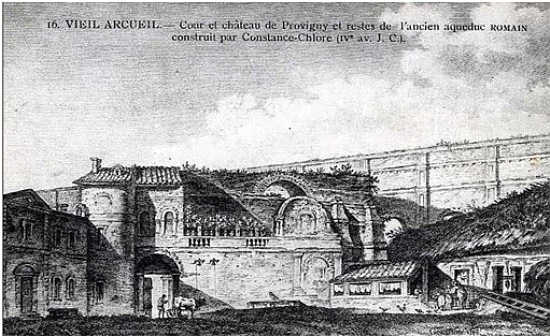

![]() 33

33

A la chute de l’Empire romain, l’aqueduc n’est plus entretenu et a

entièrement cessé de fonctionner au VIème siècle. Il n’en reste

aujourd'hui que trois piles au bord de la Bièvre, entre lesquelles fut

encastrée l'intéressante aile d'époque Renaissance de l'ancien château

du Fief-des-Arcs. (FIG.

33 & 34).

![]() 34

34

En outre,

une arche a été découverte à l'occasion d'une campagne de restauration

menée à la fin des années 1980 par l'administration des Monuments

Historiques. (FIG.35)

![]() 35

35

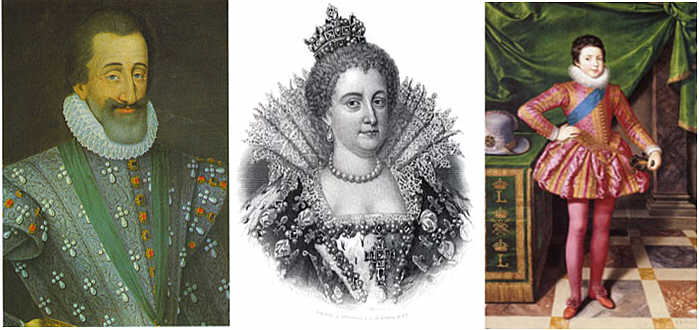

Le second : l'aqueduc

Médicis, construit en pierre de taille à partir de 1613. En effet, à la

fin du 16ème siècle, l’eau était toujours un problème dans le sud de

Paris. Des études menées par Sully sous le règne d’Henri IV pour

restaurer l’aqueduc romain montrent que cela est impossible. Après

l’assassinat du roi en 1610, sa veuve Marie devient régente au nom de

leur fils, le futur Louis XIII (FIG. 36

a,b,c.). Elle s’intéresse

à la création du nouvel aqueduc, qui permettra d’alimenter des fontaines

publiques mais surtout le palais du Luxembourg, en construction.

![]() 36a,b,c.

36a,b,c.

![]() 37

37

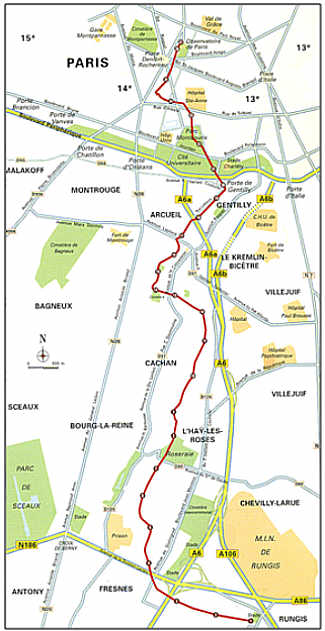

Un nouveau tracé, voisin de celui dessiné par les Romains, est établi (FIG. 37). Il débutera cette fois-ci par un « carré des eaux » situé à Rungis où aboutiront des galeries en provenance d’Orly et de Morangis. Le financement en est assuré par une taxe sur les vins qui entrent dans Paris !!! Le 17 juillet 1613, la première pierre est posée à Rungis par Louis XIII, âgé de 12 ans. Le chantier durera dix ans au lieu des trois prévus, la dépense s’élevant finalement à 850.000 livres. L’aqueduc Médicis est constitué d’une galerie d’un mètre de large sur 1,80 mètre de haut, bordée de petits trottoirs où il est possible de marcher. Vingt-sept « regards » sont installés tous les 500 mètres pour permettre l’aération et l’entretien. Le pont-aqueduc d’Arcueil-Cachan qui franchit la vallée au même endroit que son précurseur romain, mesure 379 mètres de long pour 24 mètres de haut. Il comprend 25 arcades, dont 9 ajourées. L’eau circule au sommet du pont, dans une galerie garnie de fenêtres que des volets en bois permettent de fermer par grand froid (FIG. 38). L’aqueduc oblique ensuite vers le nord puis arrive au château d’eau de l’Observatoire (« maison du Fontainier ») où se trouvent à partir de 1623 un bassin et des conduits permettant de répartir l’eau, notamment entre la «« conduite du Roi » (palais du Luxembourg), la « conduite de la ville » (fontaines publiques) et la « conduite de l’entrepreneur » qui revend au détail à de riches propriétaires

![]() 38

38

Des défauts d’entretien sont rapportés à la fin du 18ème siècle. Des végétaux envahissent le pont-aqueduc et les habitants commencent à construire des maisons sous les arcades. Au début du XIXème siècle, d’autres approvisionnements en eau sont trouvés pour Paris. Puis l’aqueduc est coupé dans le XIVème arrondissement lors des travaux haussmanniens. En 1874, l’aqueduc de la Vanne, avec ses 20.000 m3 quotidiens, rendra dérisoires les 960 m3 du Médicis.

Le dernier : l'aqueduc

de la Vanne, imposante surélévation en pierre meulière de la fin du

XIXe siècle doit

son origine au baron Haussmann. Ce Préfet de la Seine, restructure la

capitale sous le Second Empire. Il confie à un ingénieur des Ponts et

Chaussées, Eugène Belgrand, la création d’un nouvel aqueduc pour

alimenter Paris. Après plusieurs projets, on opte pour la captation de

sources situées dans la vallée de la Vanne dans le département de

l’Yonne. La ville de Paris les achète et les travaux débutent en 1867.

Interrompus en 1870-71 lors du siège de la capitale puis durant le

soulèvement de la Commune Ils s’achèvent en 1874.

![]() 39

39

Après l’Yonne, l’aqueduc d’une longueur totale de 156 km (dont 20 km de

drainage) traverse successivement les départements actuels de la Seine

et Marne (aqueduc de Fontainebleau), de l’Essonne (Courcouronnes,

Grigny, Savigny…) puis du Val-de-Marne où il emprunte, de Rungis à

Gentilly, un trajet voisin de celui de l’aqueduc du XVIIème siècle. A

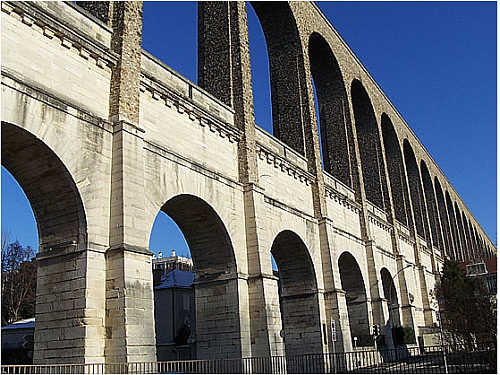

Arcueil, les 77 arcades en meulière du nouveau pont (pierres foncées)

prennent appui sur celles, en pierre de taille, du Médicis (pierres

claires). (FIG.39)

Long de plus d’un kilomètre (1060 m), l’édifice est haut de 14 mètres, ce

qui porte l’ensemble à 38 mètres et en fait un ouvrage impressionnant

(FIG.40).

![]() 40

40

L’ensemble déverse quotidiennement 145.000 m3 d’eau dans la capitale

soit le cinquième de la consommation parisienne.

Un film, Amélie Poulain, y a été tourné : la maison des parents de

l'épicier Collignon, symbole dans le film de la vie en banlieue dans

l’après-guerre, est surplombée par l'aqueduc. Une autre maison possède

deux piles de l'aqueduc au milieu de son jardin. Les qualités picturales

de l'Aqueduc ont été mises en lumière par divers artistes.

Armand Guillaumin peintre impressionniste l'a peint vers1874 "L'aqueduc

d'Arcueil surplombant la voie de chemin de fer de Sceaux". Il

apparait en arrière-plan d'un tableau du Douanier Rousseau, "Le

printemps de la vallée de la Bièvre" (1909). Lionel Feininger,

peintre allemand qui a séjourné à Arcueil dans sa jeunesse, l'a aussi

représenté dans "Carnaval à Arcueil"

en 1911....(

Voir "aqueducs)

Michel Krempper

Amicale Philatélique de Nanterre

avec l’aide du Groupe Ponts

de l’AFPT.